Indigene Völker zwischen Selbstbestimmung und Isolation

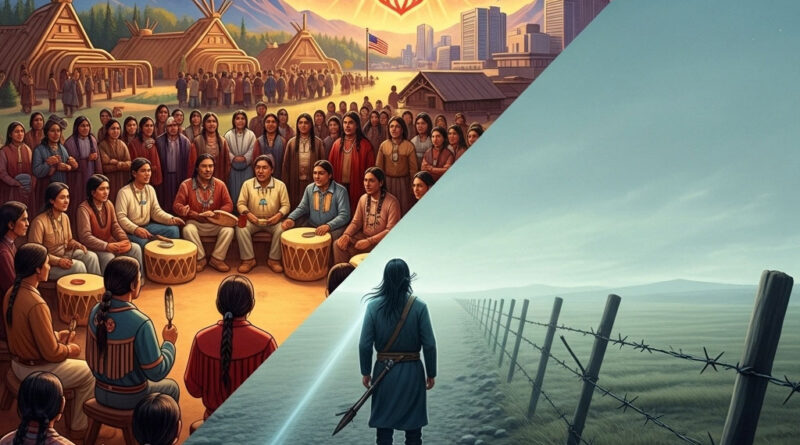

Die Debatte um indigene Völker bewegt sich zwischen zwei Polen: dem Anspruch auf Selbstbestimmung einerseits und der Realität von Isolation – freiwillig, erzwungen oder als Schutzstrategie – andererseits.

In vielen Regionen der Welt stehen indigene Gemeinschaften vor existenziellen Fragen: Wie viel Teilhabe wollen oder brauchen sie an der Mehrheitsgesellschaft, und wann ist Nicht-Kontakt der beste Schutz vor Krankheit, Ausbeutung und kulturellem Zusammenbruch? „Armut, eine schlechte Gesundheitsversorgung, die Auswirkungen des Klimawandels und Landkonflikte bedrohen indigene Völker weltweit.“

Was wir unter Selbstbestimmung und Isolation verstehen

Der Begriff der Selbstbestimmung indigener Völker ist heute völkerrechtlich verankert. Die UN-Deklaration über die Rechte indigener Völker (UNDRIP) formuliert das Recht, eigene Institutionen, Kulturen und Traditionen zu bewahren und die Entwicklung nach eigenen Vorstellungen zu verfolgen. Diese Norm ist kein Freibrief, sondern ein Rahmenwerk, das Staaten, NGOs und Unternehmen in ihren Entscheidungen berücksichtigen sollen.

Ein zentrales Instrument innerhalb dieser Debatte ist das Prinzip der freien, vorherigen und informierten Zustimmung (FPIC): Projekte auf indigenen Territorien sollen nur mit Zustimmung der betroffenen Gemeinschaften durchgeführt werden. FPIC wird international als gute Praxis beschrieben und in mehreren UN-Publikationen und Standards behandelt. In der Praxis bleibt die Umsetzung jedoch lückenhaft.

Unter Isolation verstehen wir mehrere Phänomene: (1) völlige Vermeidung von Kontakt (uncontacted oder freiwillig isolierte Gruppen), (2) rechtlich oder faktisch erzwungene Abkapselung durch historische Diskriminierung und Vertreibung, und (3) strategische Isolation als Schutzreaktion gegenüber akuter Bedrohung (z. B. nach Gewalterfahrungen oder Epidemien). Jeder Typ bringt unterschiedliche ethische, medizinische und politische Herausforderungen mit sich.

Fallbeispiele: Vom Amazonas bis zu den Andamanen

Mashco-Piro (Peru)

Die Mashco-Piro gelten als eine der größten Gruppen, die viele Jahre weitgehend ohne regelmäßigen Kontakt zur Außenwelt lebten. In den letzten Jahren tauchten immer wieder Gruppen am Rand ihrer Territorien auf — oft nahe an Dörfern oder Orten, an denen illegale Abholzung stattfindet. Vertreter von Menschenrechtsorganisationen warnen, dass die Nähe zu Holzfällern, Siedlungen und illegalen Aktivitäten die Lebensbedingungen der Gruppen massiv bedroht. „They’ve made their determination to defend their territory very clear“, so äußern Unterstützer die Entschlossenheit mancher Gemeinschaften, Fremde fernzuhalten.

Sentinelese (North Sentinel Island, Andamanen)

Die Sentinelesen sind ein extremes Beispiel für (de facto) vollständige Isolation. Die indische Regierung hat ein Kontaktverbot und eine Ausschlusszone eingerichtet — aus Sorge um die Gesundheit des Volkes und wegen deren klarer Ablehnung von Fremden. Wiederkehrende Zwischenfälle (etwa tödliche Angriffe auf Eindringlinge) und jüngst das Festnehmen eines YouTubers, der versuchte, die Insel zu betreten, zeigen, wie fragil und gefährlich Versuche sind, Zugriff auf solche Gemeinschaften zu erlangen. Die offizielle Politik lautet: schützen, nicht kontaktieren.

Zo’é (Nordbrasilien)

Die Zo’é traten erst in den 1980er-Jahren in nachhaltigerem Kontakt mit Außenstehenden; die Folge waren verheerende Krankheitsausbrüche. Historische Kontakte mit Missionaren und Fremden führten zu hoher Sterblichkeit durch Infektionskrankheiten – ein warnendes Beispiel dafür, welche katastrophalen Folgen unvorbereitete Kontakte haben können. Diese Fälle prägen den internationalen Konsens, wonach Nicht-Kontakt oft die humanste Option ist.

Zwischen Schutz und Teilhabe: Hauptprobleme

Gesundheitliche Risiken: Erstkontakte können für isolierte Gruppen tödlich sein — sie haben oft keine Immunität gegen alltägliche Infektionskrankheiten. Die historischen Beispiele (etwa bei Kontakten zu Missionaren oder Außenstehenden) zeigen, dass epidemische Wellen ganze Gemeinschaften auslöschen können.

Landkonflikte und Ressourcendruck: Viele Rückzugsräume indigener Gruppen liegen in ökologisch wertvollen Gebieten — Regenwälder, Flussläufe, mineralienreiche Zonen. Druck von illegaler Abholzung, Bergbau und agrarindustrieller Expansion zwingt Gemeinschaften in die Defensive und kann Isolation erzwingen oder unmöglich machen. Die Berichte über das Auftauchen der Mashco-Piro nahe Holzfällergebieten illustrieren diese Dynamik.

Politischer Ausschluss und Missachtung rechtsstaatlicher Instrumente: Selbst wenn internationale Standards wie UNDRIP bestehen, sind Umsetzung und Durchsetzung lückenhaft. Viele Staaten erkennen Rechte formal an, schützen sie aber nicht ausreichend vor ökonomischen Interessen. FPIC wird oft nur pro forma praktiziert oder umgangen.

Mediale Instrumentalisierung und Gefahren durch Social Media: Zunehmend versuchen Influencer, Abenteurer oder Missionare, Kurs auf „seltene Völker“ zu nehmen — aus Sensationslust oder missionarischem Eifer. Solche Aktionen riskieren nicht nur Menschenleben, sondern unterminieren auch Schutzpolitiken; der Fall des festgenommenen YouTubers im Zusammenhang mit North Sentinel ist symptomatisch.

Indigene Strategien: Autonomie, Rechtsanspruch und digitale Vernetzung

Indigene Gruppen gehen unterschiedlich mit Bedrohungen um: Manche plädieren für juristische Anerkennung und Landrechte; andere wählen bewusst Isolation. Gleichzeitig entstehen neue Wege der Selbstvertretung: indigene Aktivistinnen und Aktivisten nutzen Medien und digitale Plattformen, um Geschichten zu erzählen, Forderungen zu bündeln und transnationale Solidarität zu organisieren. Studien zeigen, dass Diaspora-Gruppen (etwa die Igorot) Social-Media-Gruppen zur Kulturpflege nutzen und Bewegungen wie #IdleNoMore oder Initiativen zur digitalen Repatriierung von Archivgut Erfolg haben können. Digitale Strategien sind kein Ersatz für territoriale Rechte, aber sie verstärken Stimme und Sichtbarkeit.

Konkrete Empfehlungen

Auf Basis der geschilderten Konfliktlinien lassen sich mehrere politische und praktische Empfehlungen formulieren:

- Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht: Staaten sollten UNDRIP-Prinzipien verbindlich in nationale Gesetzgebung und Praxis übertragen und FPIC-Verfahren stärken. Der erste Anspruch muss sein: betroffene Gemeinschaften hören und entscheiden lassen.

- Schutzzonen und Nicht-Kontakt-Politik: Für freiwillig isolierte Gruppen sind rechtlich geschützte Pufferzonen und konsequente Strafverfolgung von Eindringlingen (auch „Abenteurern“ und illegalen Holzfällern) nötig. Die Präzedenzfälle zeigen, dass Nicht-Kontakt oft die einzige ethisch vertretbare Option ist.

- Striktere Kontrolle von Rohstoffprojekten: Bergbau, Agrarkonversion und Infrastrukturprojekte dürfen die Existenzgrundlage indigener Gemeinschaften nicht untergraben; FPIC muss echte Mitsprache garantieren.

- Gesundheitsschutz und seuchenpräventive Maßnahmen: Wenn Kontakte unvermeidlich sind (etwa bei medizinischen Notfällen), müssen sie priorisiert medizinisch vorbereitet, begleitet und in enger Abstimmung mit den Gemeinschaften stattfinden. Historische Fehler dürfen sich nicht wiederholen.

- Förderung indigener Selbstvertretung und digitaler Kapazitäten: Unterstützung beim Aufbau eigener Medien, digitaler Archive und rechtlicher Beratungsstrukturen hilft, Kultur zu bewahren und politische Forderungen öffentlich zu machen.

Respekt, Vorsicht, Teilhabe

Die Entscheidung über Kontakt oder Abschottung darf nicht von außen aufgezwungen werden. Selbstbestimmung bedeutet, dass indigene Völker selbst über ihren Grad an Interaktion entscheiden — und dass die internationale Gemeinschaft diese Entscheidungen respektiert und schützt. Gleichzeitig sind Isolation und Selbstbestimmung keine Gegensätze im absoluten Sinn: Schutzräume, rechtliche Anerkennung und Unterstützung hybrider Entwicklungsmodelle (die Tradition und Moderne verbinden) können beides ermöglichen — Leben bewahren und kulturelle Autonomie sichern.

„Indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their own institutions, cultures and traditions.“

Beispiele wie die Mashco-Piro, die Sentinelesen und die Zo’é zeigen: Es gibt keine Einheitslösung. Jede Gemeinschaft verlangt ein differenziertes, sensibles Vorgehen — eines, das ihre Stimme ins Zentrum stellt und sich zugleich der Verantwortung für Gesundheit, Landrechte und kulturelle Kontinuität bewusst bleibt. Die Herausforderung für Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft besteht darin, Schutz mit Teilhabe zu verbinden, ohne Paternalismus und ohne neue Formen von Ausgrenzung zu schaffen.